钱明辉1,2,徐志轩1

(1. 中国人民大学信息资源管理学院,北京,100872;

2. 中国人民大学中国市场营销研究中心,北京,100872)

摘要:近年来,中央决策层愈发重视品牌在经济发展中的重要作用,出台一系列政策文件鼓励品牌发展,品牌正日益成为社会经济活动的热点。但是由于各地在经济水平,产业发展和人才储备方面的客观差距,使得我国品牌发展呈现出显著的区域性特点,国家层面的平均数据难以精确反映各地区的品牌发展现状。然而目前对于品牌发展的研究多从品牌本身出发,鲜有对区域层面的品牌发展水平进行研究。本文梳理了大量现有研究发现品牌发展和区域经济之间存在显著相关性。并且本文还结合公开发布的政府数据和权威品牌排行榜单,从城市的视角出发观察了我国品牌发展的不均衡性。最终本文认为从区域视角出发研究不同区域的品牌发展水平,以及其对区域经济发展的作用关系具有相当的理论意义与现实意义,有必要构建科学的区域品牌发展指数用以及时监测各区域的品牌发展实际水平。

关键词:品牌发展、区域差异、必要性

1.引言

近年来,党中央和国务院大力支持我国品牌的建设与发展,早在2014年习近平总书记在河南视察时提出“从中国产品向中国品牌转变”,2016年6月10日国务院发布44号文件“国务院办公厅关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见”;2017年国务院将每年的5月10日定为“中国品牌日”;以及在2018年中国自主品牌博览会上李克强总理对加强我国品牌建设作出的重要批示,都体现出中央决策层对于我国品牌发展的日益重视。与此同时在区域层面上,各地为响应中央的品牌政策,地方政府也纷纷通过一系列政策强化企业品牌意识,鼓励本地品牌发展,推动区域品牌建设等。然而由于我国地域辽阔,人口众多,不同区域之间的经济发展水平和文化发展水平参差不齐。有些经济发达省份早已进入品牌驱动经济发展的时代,而与之相对应的在部分中西部地区,产业发展仍处于较低水平,整体对品牌价值的重视不足,品牌发展水平严重落后。为此,全国的平均水平难以充分显示我国品牌发展的实际情况,对于我国品牌发展的问题需要从区分不同区域的视角来展开研究,应当结合各地的实际情况,更为准确的反映我国当前品牌发展水平,以便为当地政府制定具有针对性的政策提供参考。

2. 品牌建设与区域经济之间存在紧密联系

目前有大量研究成果证明,区域内的品牌建设水平与其当地的经济发展情况有显著的相关性。涂山峰(2005)认为区域品牌的建设可以壮大产业集群的发展,同时也可以促进地区产品和服务文化理念的培育,进而为地区营造出一种良好的品牌发展氛围,使该地区在招商引资中产生优势,进而提高地方经济发展水平,为了进一步验证研究的可靠性,还采用了基于索洛模型的有效分析,证明了区域品牌对增加该地区无形资产的重要意义[1]。

夏曾玉(2003)通过对温州这一地区区域品牌建设的案例分析,验证了优秀区域品牌建设对区域经济发展的重要推动作用[2]。郑琼娥(2011)以福建省石狮市为例,在已有理论基础的基础上,进一步认为单纯的代工或作坊式生产并不能促进区域经济实现跨越式发展,只有创建培育优秀的地方自主品牌才能真正打造强势的区域形象,提高区域经济的发展[3]。正如罗云华(2011)的研究结论所说,品牌是企业核心竞争力的市场体现,也是市场经济走向成熟的标志,培育优秀的品牌一方面可以引领区域经济的发展,另一方面也可以通过品牌整合地方资源,使资源配置趋于合理,产业布局逐渐成熟[4]。

除了案例研究与理论分析,为了更加准确的说明问题,也有一部分学者选择采用定量的研究方法,对品牌发展促进区域经济这一研究问题进行证实。杨晓光(2005)将省作为分析单位,采用了空间分析法,对我国2004的品牌500强数据进行分析,研究省份之间存在差异的基本原因和变化趋势,证明了品牌发展对区域经济的促进作用[5]。夏骥(2007)基于对我国大陆品牌的总体分布及各地区首位品牌进行分析的基础上,探讨了城市群内部的品牌分布状况,在杨晓光研究的基础上,进一步证明了各地区所拥有的品牌数量及价值与该地区的整体经济水平及地区竞争力具有相关性,且不同地区各自不同的品牌结构对区域经济的作用水平也存在区别[6]。李佛光(2012)进一步对我国地区品牌拥有数量及价值和区域经济实力之间的关系进行研究,发现二者互为因果关系,也就是说,一方面,培育优秀地区品牌,发展地区品建设可以促进区域经济水平的提高,另一方面,区域的经济实力反过来又能反作用于品牌的建设与发展[7]。这一研究结论为我们打开了新了研究视角,在品牌的发展可以促进区域经济水平提高的同时,经济发展水平高的地区由于具有良好的经济环境,也反过来对品牌的成长提供了便利。熊曦(2014)利用主成分分析法对2010和2012年的数据进行分析,进一步证明了由于我国各省份之间经济水平差异较大,省份之间在品牌培育方面的意识也存在一定观点差距,所以造成了我国东部省份和西部省份品牌整体建设水平差距较大的现象[8]。

通过上文对已有研究的梳理可以看出各区域的品牌建设水平与当地的经济发展情况之间存在紧密的联系,即重视品牌建设的地区可以充分发挥品牌驱动作用进而有效提升区域的经济活力与增长动力,反之区域经济愈发达,也会有更加充裕的资源投入到品牌建设中,以获取更高的经济效益,进而又提升了品牌的建设水平。与此同时,也可以说明区域的品牌发展与经济发展存在一定的马太效应,对于经济发展落后的地区来说,其没有足够的资源用于品牌建设,导致其产业在市场中与具有品牌效应的发达地区相比愈发没有竞争力,使得其产业持续衰落,进而更加缺乏资源投入品牌建设,最终形成恶性循环。这也是导致我国区域间品牌发展水平差异较大的主要原因之一。由此可见,划分区域构建品牌发展指数,除了可以精确地反映各地的品牌建设水平以外,还可以进一步明确其与区域经济发展之间的关系,对缓解区域发展不平衡现象,扶持落后地区产业发展等现实问题具有重要的价值与意义。

3.当前我国各区域品牌发展水平呈显著不均衡特点

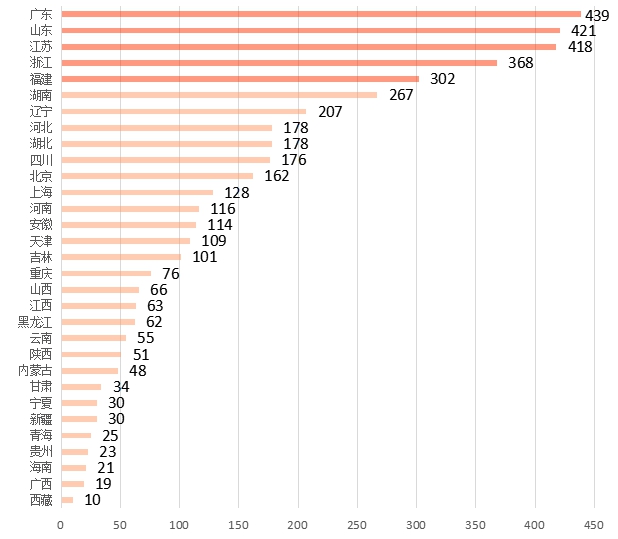

近年来,随着社会各界愈发意识到品牌对未来经济转型升级的重要作用,从中央决策层到地方政府都开始着手推动品牌建设,然而由于各地本身经济发展水平的差异,以及产业分布、人口差距等多方面因素,使得我国区域间的品牌发展呈现明显的不均衡,其主要的表现形式为我国经济发达的东南沿海,相较于内地中西部欠发达地区的品牌发展水平更高;另外由于品牌发展存在明显的马太效应,强势品牌和弱势品牌在区域间的分布也极为不均衡。从一些政府部门、咨询机构和科研组织发布的调研数据、发展报告以及品牌榜单中,可以较为明显的发现我国品牌发展水平不均衡的现状,如我国工商局2016年的驰名商标统计数据(具体如图1所示),共有4345个品牌被列为驰名商标,其中驰名商标数量排名前五的省份全部为东南沿海省份,排名前五的省份其驰名商标总数占了全部商标数的44.8%,而排名倒数的10个省份除了海南以外全部为西部地区省份,排名第一的广东省入围品牌数几乎达到了个别西部省份入围品牌数的十倍以上。

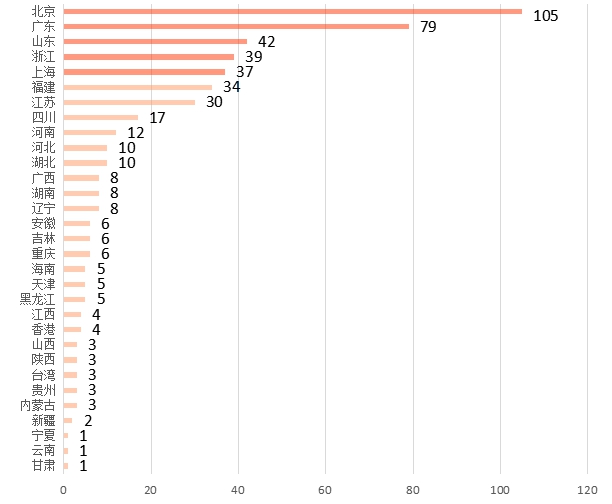

从行业咨询机构的研究成果来看,世界品牌实验室发布的中国品牌500强榜单按照省份统计(图2所示),我国品牌发展在东西区域差异上依然明显,并且可以粗略的发现在强势品牌数量上,排名前五的省份依然是东南沿海地区,排名后十位除了香港和台湾以外,依然全部都为西部经济不发达的省份。对比工商局发布的驰名商标统计榜单,中国品牌500强的前五名增加了上海和北京,其中北京超过广东成为进入中国品牌500强榜单数量第一的省级地区,从某种角度说明北京的品牌虽然在驰名商标数量上少于广东省,但是强势品牌的质量较高,能够入围全国品牌500强的品牌数比广东多出将近四分之一。另一方面,可以看到从第十一名广西省开始,各省入围百强榜的品牌数全部为个位数,跟第一名北京的差距达到了两个数量级,相较于我国工商局驰名商标数量的榜单,我们可以发现东南沿海发达地区的品牌强度相对于西部地区的品牌强度的优势更为明显,500强品牌排名前五的地区达到了全部500强品牌的60%,可以更为明显的发现品牌对于资源集聚的马太效应。

图1 工商局各省驰名商标2016统计数据

图2 2016年世界品牌实验室(500强)按省份分布

最后,根据各“2016中国驰名商标”、“中华老字号品牌”、“2016自主品牌评价”和“2016品牌实验室”等多个品牌榜单进行等权重综合分析,可以按省份计算得出一个指数用以反映不同地区品牌发展水平,并根据结果将我国所有省份的品牌发展水平划分了三个梯队:第一梯队主要集中于广东、江苏、山东等沿海区域,而品牌发展相对滞后的区域主要集中在西藏、宁夏、青海等西部地区,其余省份而属于第二梯队。由此,也可以发展在我国区域品牌的发展与当地经济发展水平是有较强相关性的。此外,我国区域综合得分在70分以下的有19个省份,体现出我国品牌总体发展水平相对落后的现状,但是值得注意的是广东、江苏、山东等成功品牌发展的区域可以看出,我国是具备品牌发展的良好基础。同时,相邻区域间品牌发展的差异也可以通过借鉴学习不断弥补,从而总体提升我国品牌发展水平。

4.以城市为视角观察我国品牌发展水平的区域性特点

随着我国品牌建设趋势总体积极向好,无论政府、企业还是学术界都开始逐渐重视品牌在经济发展中的重要作用,每年大量的品牌排行榜单不断出现,有政府组织发布的,如质检总局发布的区域品牌价值评价榜、工信部的产业集群品牌建设名单;也有国内研究机构发布的,如胡润品牌榜单,中国品牌价值评价等;还有国外研究机构计算的品牌排行榜,如世界品牌实验室发布的中国品牌500强,Intel Brand 中国品牌50强榜单等。虽然品牌排行榜单的出现对于品牌发展有一定的促进作用,但是各个榜单的品牌价值计算方法,品牌排名方式不尽相同,每个榜单评价的侧重点也不一样,整体缺乏统一的标准与规范,更重要的是这些榜单往往都是以品牌本身为研究对象,缺乏从划分区域的视角来探讨不同地区品牌发展水平对当地经济发展的实际影响。因此,为解决这一问题,我们综合现有的品牌评价排行榜单,以城市为视角观察我国品牌发展水平的地域差异。

4.1 描述性分析

本研究综合考虑了北京名牌资产有限公司发布的“2016品牌价值榜”、“BrandZ2017榜单”、“Intel Brand 2017品牌榜单”、“工信部产业集群区域品牌建设名单”、“胡润品牌榜”、“清华品牌榜”、世界品牌实验室“中国品牌500强”、“质检总局区域品牌价值评价榜”和“中华老子号名录”多个品牌评价排名结果,以品牌所在的城市出发,梳理了各个城市的品牌发展水平,主要分为“集群品牌”、“企业品牌”和“产品品牌”三个方面,运用加权平均的方法得出各城市在三个维度的得分,具体内容如表1所示。

表1 综合榜单排名后的城市品牌发展水平评价结果

|

排名 |

城市 |

集群品牌 |

企业品牌 |

产品品牌 |

综合得分 |

|

1 |

上海 |

0.6667 |

0.9053 |

0.8276 |

2.3996 |

|

2 |

天津 |

0.9450 |

0.4849 |

0.8276 |

2.2575 |

|

3 |

北京 |

0.6667 |

0.9481 |

0.5280 |

2.1428 |

|

4 |

青岛 |

0.7500 |

0.6692 |

0.7112 |

2.1304 |

|

5 |

深圳 |

0.4667 |

0.9661 |

0.3800 |

1.8128 |

|

6 |

广州 |

0.5941 |

0.6331 |

0.4500 |

1.6771 |

|

7 |

武汉 |

0.3778 |

0.5895 |

0.6466 |

1.6138 |

|

8 |

沈阳 |

0.4856 |

0.4870 |

0.6408 |

1.6133 |

|

9 |

重庆 |

0.8139 |

0.4072 |

0.3800 |

1.6010 |

|

10 |

宁波 |

0.2878 |

0.4390 |

0.8621 |

1.5888 |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

268 |

渭南 |

0.0000 |

0.0056 |

0.0000 |

0.0056 |

|

269 |

乌兰察布 |

0.0000 |

0.0056 |

0.0000 |

0.0056 |

|

270 |

武威 |

0.0000 |

0.0056 |

0.0000 |

0.0056 |

|

271 |

咸宁 |

0.0000 |

0.0056 |

0.0000 |

0.0056 |

|

272 |

鹰潭 |

0.0000 |

0.0056 |

0.0000 |

0.0056 |

|

273 |

张掖 |

0.0000 |

0.0056 |

0.0000 |

0.0056 |

|

274 |

长治 |

0.0000 |

0.0056 |

0.0000 |

0.0056 |

|

275 |

中原 |

0.0000 |

0.0056 |

0.0000 |

0.0056 |

|

276 |

舟山 |

0.0000 |

0.0056 |

0.0000 |

0.0056 |

|

277 |

资阳 |

0.0000 |

0.0056 |

0.0000 |

0.0056 |

|

平均值 |

|

0.1379 |

0.1737 |

0.1270 |

0.4386 |

|

中位数 |

|

0.0500 |

0.0539 |

0.0345 |

0.3040 |

根据榜单数据综合统计结果,共有277个城市(商标品牌登记注册工商局所在地)有一个或者多个品牌进入至少一个品牌评价榜单,我们按照各个榜单中品牌的排名数据,计算出每个城市分别在“企业品牌”、“集群品牌”和“产品品牌”上的相对得分(最高为1,最低为0),最终将三项得分等权重相加,得到最终的城市品牌发展水平得分。通过对前述9个品牌评价榜单结果的综合,我们最终得到了表1的计算结果。结果显示,277个城市中,三类品牌总得分超过2以上的城市仅有4个,分别是“上海”、“天津”、“北京”和“青岛”,排名前十的城市均为我国经济发展水平较高的城市,或者成为“一线”或“二线强”城市,排名末位的十个城市仅有“企业品牌”得分,且得分水平较低,只有0.0056,与排名靠前的发达城市差距较大,并在“集群品牌”和“产品品牌”中得分为0,即在这两项指标上没有品牌入选相应的榜单。我们也可以清楚地发现,排名较为靠后的城市均为经济水平相对不发达的中西部地区城市,也可称之为“三、四线城市”,由此可见我国品牌不仅在东西省份上发展不均衡,在城市层面上,经济发展水平较高的“一、二线城市”和相对落后的“三、四线城市”在品牌发展水平也存在的明显的差距。另一方面,277个城市的“企业品牌”平均得分为0.1737,而中位数得分仅为0.0539,平均值比中位数大地多,显而易见城市的“企业品牌”发展水平也具有明显的马太效应,根据得分计算我们发现“企业品牌”得分前20%的城市的总分占比超过全部城市得分总分的57%,数据说明了排名靠前的城市得到了远超平均水平的得分,也意味着品牌发展水平较高的城市相较于品牌发展水平较低的城市在未来品牌发展的竞争力上有着绝对优势,而且随着品牌效应导致的资源聚集,不同城市间的品牌发展差距有进一步扩大的趋势,其它两个指标“集群品牌”和“产品品牌”的结果也是一样,中位数远远小于平均得分,不同城市两级分化现象也较为严重。总的来说,本次基于品牌排行榜单的城市品牌发展水平分析结果再一次呈现出了显著的区域性和两级分化特点。

4.2不同品牌发展水平城市聚类结果

为了更进一步地有效识别不同区域城市的品牌发展水平所具有的不同特征,我们运用层次聚类分析法对277个城市的品牌发展水平进行了聚类,根据SPSS聚类结果,全部277个城市被划分为了5个类别,随后我们根据聚类结果对各个类别的城市品牌发展特进行了总结,具体结果如表2所示。I类城市的品牌发展典型特点是在 “集群品牌”、“企业品牌”和“产品品牌”三方面发展较为均衡,且整体发展水平较好的城市,典型代表城市有“北京”、“上海”、“深圳”、“天津”和“青岛”,均处于东南沿海极发达地区;II类城市的品牌发展典型特点有两种,一种是在“集群品牌”、“企业品牌” 和“产品品牌”三方面发展均衡,但总体水平处于中游的城市,典型代表城市有“武汉”、“广州”和“沈阳”,一般位于东南部和中部的发达地区;另一种是品牌结构不均衡,出现有一种品牌指标相较于其它两个指标发展极为突出,但是总体水平仍然处于中游的城市,典型代表有“烟台”、“厦门”和“郑州”,都是“集群品牌”得分较为突出,同时其它两种类型品牌发展处于中等水平,一般位于东部、南部和中部相对发达地区;III类城市的品牌发展特点为“企业品牌”和“集群品牌”发展水平较低,但是有突出的“产品品牌”的城市,典型代表城市为“荆州”、“滁州”、“汕尾”和“安庆”,主要以中部地区城市为主;IV类城市品牌的发展特点为总体发展水平中等,但是在品牌结构上,有至少一类品牌发展较为滞后,典型代表城市为“成都”、“西安”和“重庆”都在“产品品牌”指标上相对落后,以西部较发达地区为主,最后一类V类城市的品牌发展特点为整体水平不高,单项指标也没有较为突出的表现,总得来说品牌发展处于一个综合较低的水平,典型代表城市有“兰州”、“南昌”、“武威”等城市,主要位于中西部欠发达地区。总的来说不同品牌发展水平城市的聚类结果依然表现为显著的区域性特点。

表2 不同城市品牌发展水平聚类结果

|

类别 |

典型特征 |

代表城市(所处区域) |

城市总数 |

|

I |

在“企业品牌”、“集群品牌”和“产品品牌”方面发展较为均衡,且品牌发展整体水平较高。 |

“北京”、“上海”、“深圳”、“天津”和“青岛”(东南沿海极发达地区) |

5 |

|

II |

“企业品牌”、“集群品牌”和“产品品牌”三方面发展均衡,但总体水平处于中游的城市。 |

“武汉”、“广州”和“沈阳”(东南部和中部发达地区) |

9 |

|

品牌结构不均衡,出现有一种品牌指标相较于其它两个指标发展极为突出,但是总体水平仍然处于中游的城市 |

“烟台”、“厦门”和“郑州”(东部、南部和中部相对发达地区) |

||

|

III |

“企业品牌”和“集群品牌”发展水平较低,但是有突出的“产品品牌”的城市 |

“荆州”、“滁州”、“汕尾”和“安庆”(中部地区) |

47 |

|

IV |

总体发展水平中等,但是在品牌结构上,有至少一类品牌发展较为滞后 |

“成都”、“西安”和“重庆”(西部较发达地区) |

30 |

|

V |

整体品牌发展水平不高,单项指标也没有较为突出的表现,总得来说品牌发展处于一个综合较低的水平。 |

“兰州”、“南昌”、“武威”(中西部欠发达地区) |

186 |

5.结论与启示

本文首先通过对有关品牌发展与区域经济之间关系的现有研究进行梳理,随后综合分析研究国内外各大品牌评价排行榜单,最后从城市视角出发,基于各榜单中的品牌排名,经过一系列数据计算,观察我国品牌发展水平的地域差异,并且从地区品牌、企业品牌和产品品牌三个维度出发,通过聚类分析将277个城市的品牌发展水平划分为5个等级,进而通过对不同城市品牌发展水平的特征进行识别,得到了以下几点结论。

(一)现有的大量研究成果表明,区域的品牌建设水平与当地的经济发展水平之间存在显著的相关性,二者可以相互影响,加强品牌建设可以促进区域经济发展,反之发达的经济也可以提升品牌建设水平,且品牌建设与经济发展具有类似的马太效应。从划分不同区域的视角出发研究品牌发展相关问题是合理的,且具有一定实际意义。

(二)我国当前品牌发展呈现明显的不均衡特点,各地本身经济发展水平的差异,以及产业分布、人口差距等多方面因素,使得我国区域间的品牌发展差异明显,其主要的表现形式为我国经济发达的东南沿海,相较于内地中西部欠发达地区的品牌发展水平更高;另外由于品牌发展存在明显的马太效应,强势品牌和弱势品牌在区域间的分布也极为不均衡。

(三)本文通过对国内外权威的品牌评价排行榜单进行综合分析,发现大量品牌排行和评价的相关研究往往都是基于品牌层面,有的着重产品品牌,有的强调企业品牌,缺乏以区域为视角的品牌发展水平研究,忽视了品牌发展与区域之间的紧密联系。

( 四)本文随后以城市为视角观察我国品牌发展水平的区域分布差异,结果依然表现为经济发达的一二线城市品牌发展水平较高,经济落后的中西部三四线城市品牌发展水平偏低。通过聚类将我国277个城市品牌发展水平划分为5个等级,以“北京”、“上海”、“深圳”为代表的高品牌发展水平城市仅有5个(均位于东南沿海极发达地区),而有186个城市(绝大多数位于中西部欠发达地区)处于整体品牌发展水平不高,个别维度也没有较为突出的表现的第五等级,更加凸显我国品牌发展的区域性特点。

为此本研究认为,基于品牌发展水平与区域经济发展之间的紧密相关性,以及我国品牌发展在区域分布上的显著不均衡性,从区域为视角,构建区域品牌发展指数具有以下三点意义:

第一,以区域为视角研究各地区品牌发展水平可以更为准确的分析其与当地经济发展的之间的关系,有利于各地更充分发挥品牌驱动作用促进经济发展;

第二,划分不同区域研究各地品牌发展水平可以更为准确的反映各区域和我国品牌发展的实际水平,为政府决策层制定有效的政策提供理论支撑;

第三,研究不同区域的品牌发展水平可以及时反映我国品牌发展的区域差异,有利于政府层面调节区域发展的不均衡性,避免品牌发展过程中的马太效应进一步扩大。

尽管本文在品牌排行榜单的基础上,以产品品牌、企业品牌和区域品牌三个维度构建了一个简略的城市品牌发展水平评价指标,但是对深入研究区域的品牌发展水平还是不够的。未来有必要建立一套更为科学、严谨和系统化的区域品牌发展指数,对区域的品牌发展水平进行长期监测,为政府的政策制定和学界的深入研究提供有效支持。

参考文献:

[1] 涂山峰, 曹休宁. 基于产业集群的区域品牌与区域经济增长[J]. 中国软科学, 2005(12):111-115.

[2] 夏曾玉, 谢健. 区域品牌建设探讨--温州案例研究[J]. 中国工业经济, 2003(10):43-48.

[3] 郑琼娥, 王耕. 品牌战略促进区域经济发展的策略研究——以福建石狮市为例[J]. 生态经济:学术版, 2011(1):261-265.

[4] 罗云华, 李昊泽. 品牌带动区域经济增长机制探讨[J]. 当代经济研究, 2011(2):80-83.

[5] 杨晓光. 中国品牌的地区分布及其影响[J]. 地理学报, 2005, 60(2):189-197.

[6] 夏骥. 我国品牌的地区分布与区域竞争力研究[J]. 上海经济研究, 2007(2):18-28.

[7] 李佛关. 我国品牌的地区分布与区域经济实力关联研究[J]. 经济问题探索, 2012(4):58-63.

[8] 熊曦, 张琦, 陈恩. 品牌视角下的省际竞争力评价与启示[J]. 江汉学术, 2014, 33(1):75-82.

留言反馈

留言反馈 常见问题

常见问题